《第一届》2023-2024 「共生社区」: 参与老师分享

人(中学生):大自然

仁爱堂田家炳中学

视觉艺术科 林素贞老师

很高兴本学年中四级视觉艺术科学生能够参与南丰世界之约「共学小队」工作坊。在计划初,学生进入小区,从屯门河及屯门公园作起点,对生态进行一连串的观察,包括河道、公园、小区和不同生态以及与城市发展的「关系」,从中理解「共生」的理念。其后学生再回到校园时,套用「共生」理念在校园中,考虑不同物种及校园的关系下,为校园中的物种设计一个「动物的家」。

我很喜欢是次计划主题以「共生」为焦点。引发学生切身处地从现时环境作观察,对「关系」作更多思考。学生既明白到自己是一个独立体,同时亦与周遭不同物种、环境共存。因此,思量如何在彼此的同在下,同时又平衡各自的需要,这是一项重要的课题。而我亦相信这思考并不会随计划结束,而是可激发学生在日后生活中增添觉察力,并且延展至生活中不同层面中的遇见,这亦是我很喜欢是次计划主题的另一原因。

在是次工作坊中,学生学习木工,并将「动物的家」的构思以木艺装置形式呈现,非常感谢艺术家阿恩的耐心指导,让学生们在木工的学习中获得非常新鲜及充满乐趣的体验,我亦见证着学生在创作过程中流露的兴奋和满足。我很高兴是次计划中看到学生对周遭不同的事物、对世界充满热情,能够在自己的世界中也有他者的存在,考虑及平衡大家的需要,这画面很美!

香港九龙塘基督教中华宣道会郑荣之中学

视觉艺术科 曾晓恩老师

香港九龙塘基督教中华宣道会郑荣之中学视觉艺术科首次与校外机构合作课程,对学生的观察力、分析力和创作力均有正面影响。尤其是课外考察活动,考察过程能培养学生对小区环境和动物的责任感,明白创作不只是在视艺室内埋头苦干,而需踏足小区,展现对社会的反思和关怀。

艺术教育中的考察活动对学生具重要教育意义。学生到访大埔河、元洲仔公园和WWF附近的民间公园并进行考察,活动过程中学生能够仔细观察小区环境(公共和民间公园)和动物活动(鹭鸟和河鱼),进一步提升他们对周遭事物的观察力及对小区动物的包容性。这些活动有助扩展学生的视野,深化他们对生活、艺术和文化的理解。透过考察活动,学生可以直观地感受和体验自然景观和小区环境,进而启发他们的创造力和想象力。

是次工作坊其中一节校内课堂以「回校上课的旅程」情景学习主题,有助培养学生的分析力。不仅加深了学生对日常生活中习而为常事物的反思和理解,还对日后的创作力和表达能力带来了积极的影响,让他们学会勇于表达自己心中的想法,明白自己的洞见同样会被重视和欣赏。

活动亦包括设计桌游教学,过程中学生需要加入不同的创新元素,例如设计「分享卡」,并配合早前设计的小区地图完成有关设计。多元化的任务要求有效引导学生进行更深入的思考,提高了他们的批判思维和创造力,对学生日后进行创作也有积极的影响。

「共学小队」安排的七节教学课程中导师们结合不同形式的教学活动考察活动,有效丰富学生的艺术教育经验,促进他们全面发展。透过与南丰集团「世界之约」的合作,学生能得到丰富的教学资源和支持服务,并获得富有启发性的学习体验,帮助他们拓宽眼界,更深入了解创作、生态教育与自身生活的关联。

乐善堂王仲铭中学

视觉艺术科 蔡思敏老师

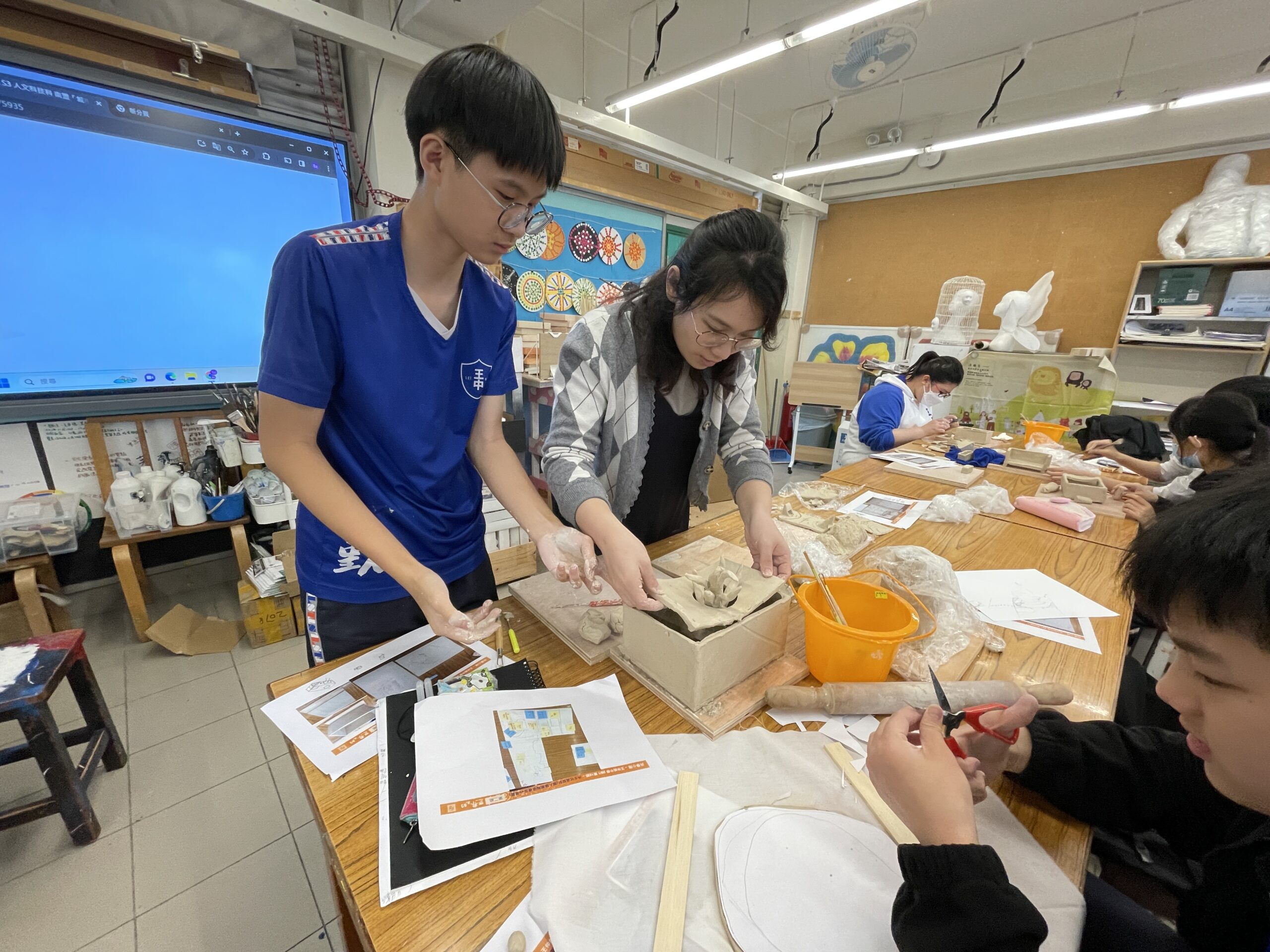

今年,非常荣幸能够再次参与南丰集团「世界之约」新项目「共学小队」计划。是次 计划的主题是「共生」,目标透过设计及制作「共生」陶瓷城市作品,使学生更加深入了解大自然与城市发展之间的关系。

在课堂中,我们发现生活于大城市的学生对「共生」题目较陌生。随着实地考察、讨论交流、分享创作等课堂环节一一进行,学生逐步深入认识「共生」议题,并主动探索其中的奥秘。考察丹山河的经历是我印象最深刻的课堂。当日天色阴沉、微雨丝丝,学生们撑着雨伞缓缓登山,在细雨中还偶遇了蚂蚁搬家的奇妙景象。导师向我们解释,这是因为雨水浸湿蚁穴,蚂蚁才会被迫搬家。学生对此深感兴奋,纷纷拿出手机拍摄记录这珍贵的一幕,并开始探讨这现象的因由。看到学生如此投入认真地参与课堂,作为老师的我也深有感触,感受到学生的兴奋和喜悦。

这计划共十二堂,当中我观察到王中学生逐渐学会观察身边的事物,懂得发问,勇于动手解决问题,敢于尝试新事物 – 陶艺创作。这计划特别邀请了两位当代艺术家参与,一位擅长陶艺创作,另一位善于运用不同媒介进行创作。在南丰集团「共学小队」导师团队与王中艺术团队视艺科老师的引导下,渐渐地刺激学生思考,能够将个人的想法通过陶瓷创作具体地呈现出来。当中有不少富有独特风格的艺术作品,令师生们赞叹不已。是次课程有赖王中徐思明校长大力支持,以及王中艺术团队制定完善的教学支持,更感谢南丰集团「共学小队」提供优质的共生学习课程,令学生从中学会「共生」的道理。

分享