《第一屆》2023-2024 「共生社區」: 參與老師分享

人(中學生):大自然

仁愛堂田家炳中學

視覺藝術科 林素貞老師

很高興本學年中四級視覺藝術科學生能夠參與南豐世界之約「共學小隊」工作坊。在計劃初,學生進入社區,從屯門河及屯門公園作起點,對生態進行一連串的觀察,包括河道、公園、社區和不同生態以及與城市發展的「關係」,從中理解「共生」的理念。其後學生再回到校園時,套用「共生」理念在校園中,考量不同物種及校園的關係下,為校園中的物種設計一個「動物的家」。

我很喜歡是次計劃主題以「共生」為焦點。引發學生切身處地從現時環境作觀察,對「關係」作更多思考。學生既明白到自己是一個獨立體,同時亦與周遭不同物種、環境共存。因此,思量如何在彼此的同在下,同時又平衡各自的需要,這是一項重要的課題。而我亦相信這思考並不會隨計劃結束,而是可激發學生在日後生活中增添覺察力,並且延展至生活中不同層面中的遇見,這亦是我很喜歡是次計劃主題的另一原因。

在是次工作坊中,學生學習木工,並將「動物的家」的構思以木藝裝置形式呈現,非常感謝藝術家阿恩的耐心指導,讓學生們在木工的學習中獲得非常新鮮及充滿樂趣的體驗,我亦見證着學生在創作過程中流露的興奮和滿足。我很高興是次計劃中看到學生對周遭不同的事物、對世界充滿熱情,能夠在自己的世界中也有他者的存在,考量及平衡大家的需要,這畫面很美!

香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學

視覺藝術科 曾曉恩老師

香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學視覺藝術科首次與校外機構合作課程,對學生的觀察力、分析力和創作力均有正面影響。尤其是課外考察活動,考察過程能培養學生對社區環境和動物的責任感,明白創作不只是在視藝室內埋頭苦幹,而需踏足社區,展現對社會的反思和關懷。

藝術教育中的考察活動對學生具重要教育意義。學生到訪大埔河、元洲仔公園和WWF附近的民間公園並進行考察,活動過程中學生能夠仔細觀察社區環境(公共和民間公園)和動物活動(鷺鳥和河魚),進一步提升他們對周遭事物的觀察力及對社區動物的包容性。這些活動有助擴展學生的視野,深化他們對生活、藝術和文化的理解。透過考察活動,學生可以直觀地感受和體驗自然景觀和社區環境,進而啟發他們的創造力和想像力。

是次工作坊其中一節校內課堂以「回校上課的旅程」情景學習主題,有助培養學生的分析力。不僅加深了學生對日常生活中習而為常事物的反思和理解,還對日後的創作力和表達能力帶來了積極的影響,讓他們學會勇於表達自己心中的想法,明白自己的洞見同樣會被重視和欣賞。

活動亦包括設計桌遊教學,過程中學生需要加入不同的創新元素,例如設計「分享卡」,並配合早前設計的社區地圖完成有關設計。多元化的任務要求有效引導學生進行更深入的思考,提高了他們的批判思維和創造力,對學生日後進行創作也有積極的影響。

「共學小隊」安排的七節教學課程中導師們結合不同形式的教學活動考察活動,有效豐富學生的藝術教育經驗,促進他們全面發展。透過與南豐集團「世界之約」的合作,學生能得到豐富的教學資源和支援服務,並獲得富有啟發性的學習體驗,幫助他們拓寬眼界,更深入了解創作、生態教育與自身生活的關聯。

樂善堂王仲銘中學

視覺藝術科 蔡思敏老師

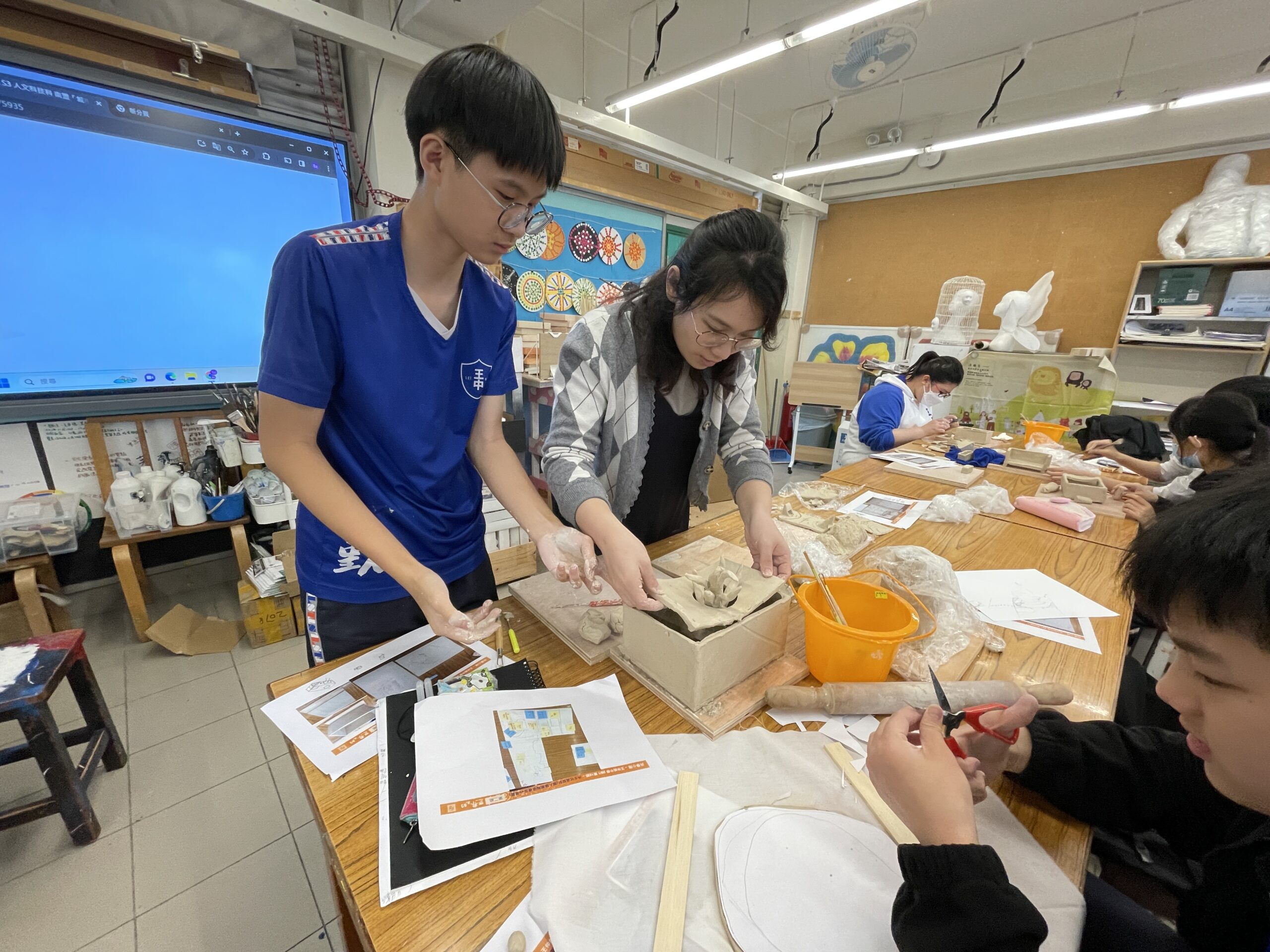

今年,非常榮幸能夠再次參與南豐集團「世界之約」新項目「共學小隊」計劃。是次 計劃的主題是「共生」,目標透過設計及製作「共生」陶瓷城市作品,使學生更加深入了解大自然與城市發展之間的關係。

在課堂中,我們發現生活於大城市的學生對「共生」題目較陌生。隨著實地考察、討論交流、分享創作等課堂環節一一進行,學生逐步深入認識「共生」議題,並主動探索其中的奧秘。考察丹山河的經歷是我印象最深刻的課堂。當日天色陰沉、微雨絲絲,學生們撐著雨傘緩緩登山,在細雨中還偶遇了螞蟻搬家的奇妙景象。導師向我們解釋,這是因為雨水浸濕蟻穴,螞蟻才會被迫搬家。學生對此深感興奮,紛紛拿出手機拍攝記錄這珍貴的一幕,並開始探討這現象的因由。看到學生如此投入認真地參與課堂,作為老師的我也深有感觸,感受到學生的興奮和喜悅。

這計劃共十二堂,當中我觀察到王中學生逐漸學會觀察身邊的事物,懂得發問,勇於動手解決問題,敢於嘗試新事物 – 陶藝創作。這計劃特別邀請了兩位當代藝術家參與,一位擅長陶藝創作,另一位善於運用不同媒介進行創作。在南豐集團「共學小隊」導師團隊與王中藝術團隊視藝科老師的引導下,漸漸地刺激學生思考,能夠將個人的想法通過陶瓷創作具體地呈現出來。當中有不少富有獨特風格的藝術作品,令師生們讚嘆不已。是次課程有賴王中徐思明校長大力支持,以及王中藝術團隊制定完善的教學支援,更感謝南豐集團「共學小隊」提供優質的共生學習課程,令學生從中學會「共生」的道理。

分享