《第一届》2023-2024 「共生社区」:南丰共学小队导师的分享

人(中学生):大自然

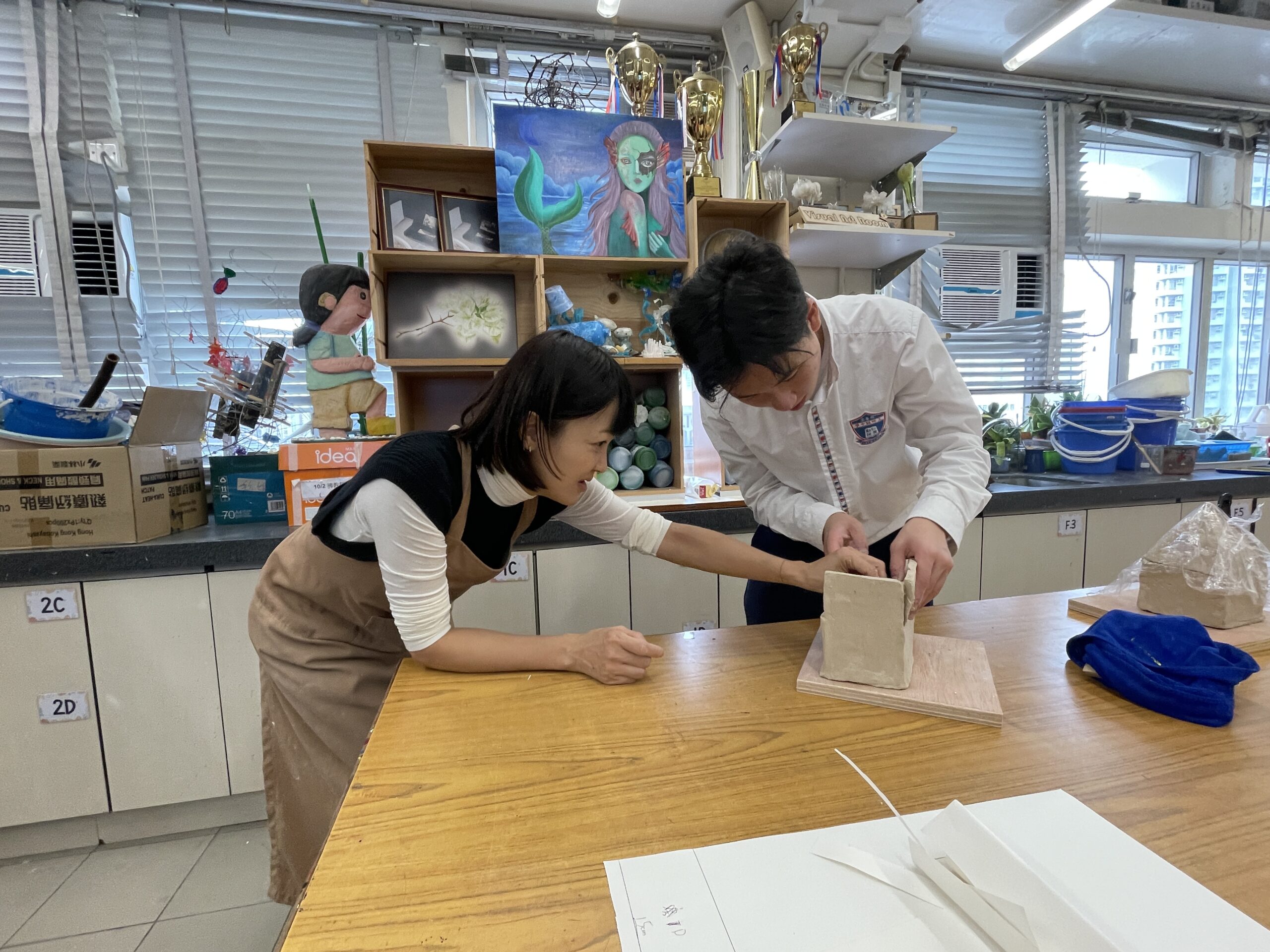

艺术教育导师 – 陶瓷创作媒介 (乐善堂王仲铭中学) : Rebeka Tam

近年比较专注个人创作及教学,本来以为已经不会再有机会到中学教班或参与这类协作式的艺术教育计划;开心听到合作多年的山地又有新搞作,便一口答应了。回顾过去参与的艺术教育计划,我在想:作为一个参与其中的艺术家,怎样才算是参与了一个「好」的计划呢?

首先,必须要有一个值得信赖的领头人和愿意协助的团队;艺术教育着重于学生的自身体验和领会,记得在讨论课程设计的首个会议上,山地问我们两位艺术导师,我们如何看「共生」?试用一个词语说明。山地会这样问,表示「共生」就是课程的精神所在。虽然我与山地已合作多个有关「共生」的艺术计划,但在不同时空被再次问及看法,都会稍有不同。

记得当时我脑海浮现「生成」二字。「共生」放在教育上,是一种互相影响、互动成形的过程。所以,在计划开始前,我们只有课程结构大方向,内容上并没有定得很死,往后的发展就靠每次课后回顾检讨、因应着学生的能力及兴趣所在去拟定往后内容;最后学生的作品演化成怎样,由过程的互动去决定。这大概就是艺术教育好玩之处。

同学们要从日常的课堂跳进艺术创作课模式,对于本身对艺术就不太具兴趣的同学来说算是一项挑战:由于我们希望同学能走出课室,从不同角度探索有关河道与小区的主题:同学要外出上山考察、又要访问陌路人、又要动脑创作、做口头报告、又要搓泥又要做手作……体力、脑力及手艺的各方面挑战都不少。

我们口中常说过程,所谓艺术教育的过程其实还包含了什么?「共生」包含着互相尊重,课程设计中也希望能让同学同时有小组及个人创作的部分,尝试表达想法之余,也知道聆听及尊重不同想法的重要性。作为艺术导师,最开心的时刻就是见到同学能有机会沉浸于自己的创作,这种能专注于完成一件事的时间,对于忙碌的新生代学生,是多么奢侈。

陶艺是触感很强的创作,陶土也自有其物理性格,创作过程中注重造型构筑的技术细节、保湿处理、而且也要学习面对烧制后失败的可能;这些物料特性,对于我来说,也是陶艺教育的魔法所在。

艺术教育的价值在于对不同想法的尊重,想法没有高低对错,这只是一个起点,任何多微小的想法也有机会演化成great idea。我们也希望透过艺术,让同学的不同能力被看见,就算是平日不善言语表达的同学,也有机会从创作中表现独特的想法及手艺。

以上这些,都是我一直是视之为艺术教学的价值;重视多元共存「共生」的价值,在现今尤为重要。

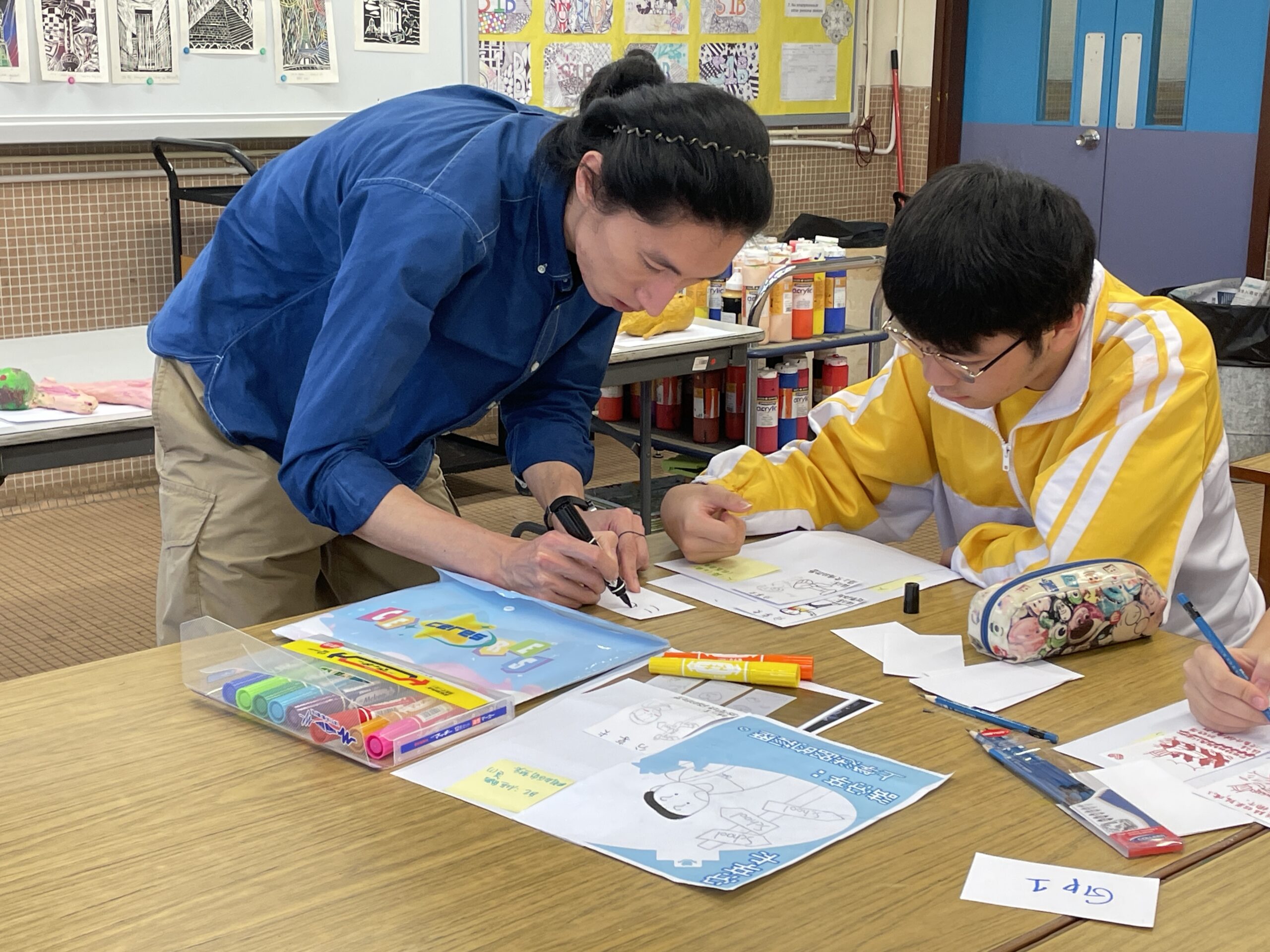

艺术教育导师 – 混合创作媒介(乐善堂王仲铭中学 及 宣道会郑荣之中学):黄永生 Sunny

即使每天跟便利店的收银员见面,但我想大概没有人会形容这是一种十分熟络的关系。

同样情况也出现在我有份参与教学的两间学校里。不同班别的同学因为课程而聚首一堂,身旁有些是经常在校园碰面却可能从没说过一句话的同窗,前面还站着几个外来的面孔,开始时大家也难免显得有些怕羞。幸好,「关系」并不是一成不变的。

其后的课堂上,我们一边互相「打关系」,一边探讨生活中不同事物的共生共存。最初我也觉得「共生」听起来很学术很抽像,随着在计划中跟同学分享和学习,某天就好像想通了一点:咦?这不就是我们经常说的「多啲企喺人地的角度来谂吓」吗?

这个「人地」可大可小。小至路上两个人迎面而行,适当的时候大家各自调整一点自己的前进角度,避免相撞。大至文明发展,如何站在大自然和生态平衡的角度来思考城市设计。

有同学构思新的街灯设计,希望为雀鸟提供更多的休息空间;有人展开观察计划,了解屋企楼下看更的工作日常;亦有人透过游戏卡刺激大家思考,什么时候一个熟悉的地方会突然变得陌生……人、自然和空间,大家的创作为我们展示了各式各样的、思考共生的切入点。

短短几个课节当然只是个开始,我最近也学会了在买东西时,预先把产品条形码转向收银员,方便对方扫描。一来他的日子会好过一点(如果每个人都这样做那可能不止是一点),二来如果我也在赶时间那就是双赢了。

让我们继续学习如何跟这个世界打好关系吧。

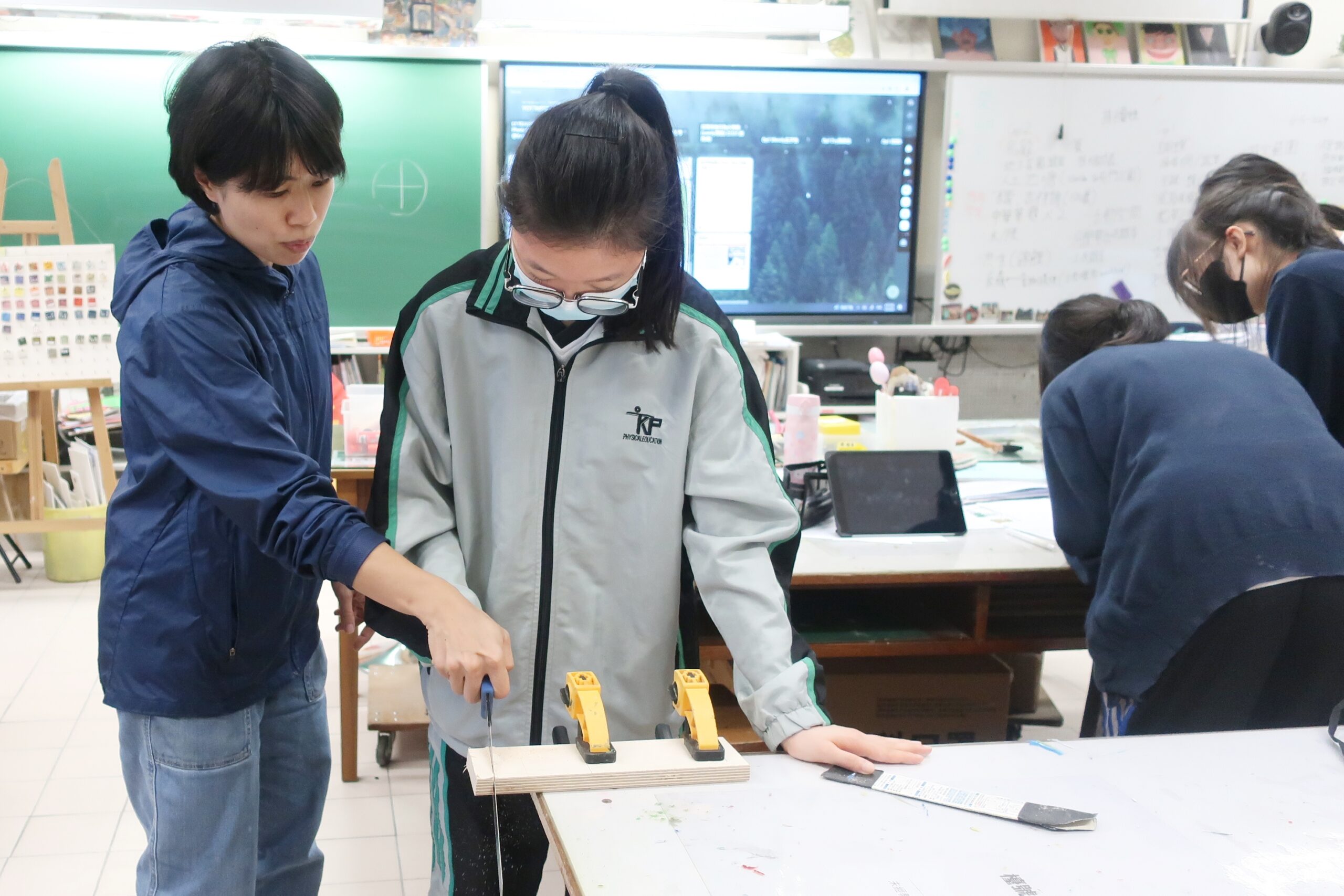

艺术教育导师 – 木艺创作媒介(仁爱堂田家炳中学):钟惠恩

创造一个「乌龟的家」,寄望小乌龟由同校的学生共同照顾 一起成长,牠把历届 的毕业生连结一起。为那些讨厌蝴蝶的同学而创造一个「蝴蝶的家」 ,好让对昆虫恐惧的同学与那些生命脆弱的小昆虫,在校园都拥有自己的角落。这是仁爱堂田家炳中学六位修读视艺科的学生创作的两个「动物的家」,她们设想动物的需要,在人造的环境中进行创作 — 融入模仿大自然及配合动物栖息的特质, 让动物与人可以在校园环境中共生共存。

在「世界之约 – 共学小队」计划初期,由生态教育导师马屎带领下,我与田家炳中学的同学们,透过考察屯门公园这个混杂人工与自然的公共空间,思考人与自然的相互关系,同时发现动物的各种生存习惯。发现公园内种有榕树群,原来树上的榕果是雀鸟的食物,树洞或纵横交错的枝节空隙为牠们提供筑巢繁殖的空间,但当我们细看树上的鸟巢,却发现鸟巢幼枝间夹杂了塑料胶袋。

在考察的过程中,我们邀请同学在公园收集落叶、枯枝、石块,学习结合回收本地的自然物料,进行在地创作小练习,以临时的「动物的家」响应她们在考察中的观察和体验,例如:看似不经意地运用小山坡形状的相思木块创造的「乌龟的家」,那是来自考察人工湖 时发现乌龟喜欢在湖边斜坡晒太阳的视觉记忆。

虽然今次「世界之约 – 共学小队」计划安排和视艺科合作,但相信同学从中对地理、生态环境获得到了深刻和有趣的体验和发现。有一位同学 曾分享她在中文科课堂写了一篇文章分享今次屯门公园考察的见闻和感受,她自发主动的融合(文章)创作让是次活动 达至「跨学科自主学习」的目的。

生态教育导师:马屎

《外出考察导赏中的发现》

乐善堂王仲铭中学 — 粉岭北丹山河 X启德河

考察那天的早上下了一场大雨,雨水令山路变得湿滑, 大大增加了远足的难度。可是同学之中没有一个放弃,直得一赞。

期间,有同学发现在挡土墙上有大群蚂蚁在乱窜,牠们是受到水浸影响,而需要扶老携幼,慌忙逃离蚁穴。同学感受到在极端天气频生的今天,蚂蚁跟我们同样受到影响。

另次考察地点是在学校旁边的启德河,当日风和日丽,同学需要努力完成对街坊进行的问卷调查。之后又了解河中的鹭鸟和牠们捕食的鱼类,还有和居民的共生关系,十分认真和落力。

宣道会郑荣枝中学 — 大埔河

在铁路站集合后,邀请同学触摸人类的建筑,以确认它的温度和质感。当步行至铁路站旁边的公园,同学又被邀请触摸大树,以作环境因素的比对,然后告诉大家感受,同学都照做不讳。

到达鹭鸟林,看见很多鹭鸟在巢上,更有不少幼鸟在觅食。同学都十分雀跃,但又懂得尊重雀鸟,只观看或细声发问,能做到和平共存。

是次考察的路程不短,但同学们行动迅速,到达石滩之后,又积极帮忙,寻找螃蟹,并了解牠们的住处,结果令考察变得完满。

仁爱堂田家炳中学 — 屯门河

考察大部份时间在屯门公园内进行,同学都目标清晰地在了解「动物的家」是甚么。

开始不久,在树上便发现黑领椋鸟的巢,筑巢的材料竟然有塑料带!同学都显得惊讶,雀鸟使用这种遗害深远的材料,明显不自然。之后我们又发现麻雀的巢、心怀不轨的噪鹃、联合驱赶噪鹃的鸟群,还有求偶中和享受着日光的巴西龟、埋伏着的夜鹭和屯门河中的鱼类。同学都表现得充满好奇和兴趣,细心聆听之余,又适时发问,最后发现这个地方就是牠们的家。

分享