《第一屆》2023-2024 「共生社區」:南豐共學小隊導師的分享

人(中學生):大自然

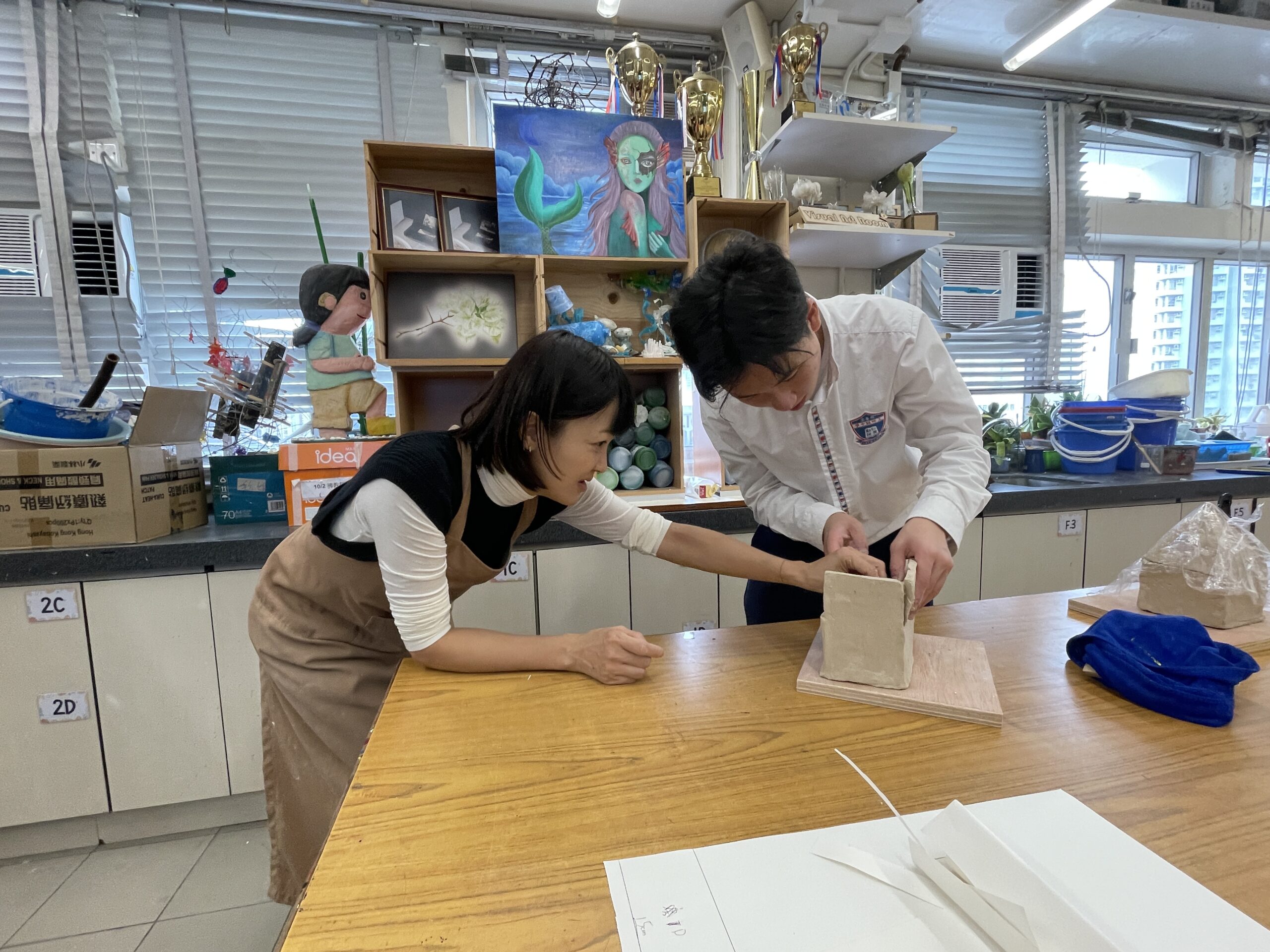

藝術教育導師 – 陶瓷創作媒介(樂善堂王仲銘中學)Rebeka Tam

近年比較專注個人創作及教學,本來以為已經不會再有機會到中學教班或參與這類協作式的藝術教育計劃;開心聽到合作多年的山地又有新搞作,便一口答應了。回顧過去參與的藝術教育計劃,我在想:作為一個參與其中的藝術家,怎樣才算是參與了一個「好」的計劃呢?

首先,必須要有一個值得信賴的領頭人和願意協助的團隊;藝術教育著重於學生的自身體驗和領會,記得在討論課程設計的首個會議上,山地問我們兩位藝術導師,我們如何看「共生」?試用一個詞語說明。山地會這樣問,表示「共生」就是課程的精神所在。雖然我與山地已合作多個有關「共生」的藝術計劃,但在不同時空被再次問及看法,都會稍有不同。

記得當時我腦海浮現「生成」二字。「共生」放在教育上,是一種互相影響、互動成形的過程。所以,在計劃開始前,我們只有課程結構大方向,內容上並沒有定得很死,往後的發展就靠每次課後回顧檢討、因應著學生的能力及興趣所在去擬定往後內容;最後學生的作品演化成怎樣,由過程的互動去決定。這大概就是藝術教育好玩之處。

同學們要從日常的課堂跳進藝術創作課模式,對於本身對藝術就不太具興趣的同學來說算是一項挑戰:由於我們希望同學能走出課室,從不同角度探索有關河道與社區的主題:同學要外出上山考察、又要訪問陌路人、又要動腦創作、做口頭報告、又要搓泥又要做手作……體力、腦力及手藝的各方面挑戰都不少。

我們口中常說過程,所謂藝術教育的過程其實還包含了什麼?「共生」包含著互相尊重,課程設計中也希望能讓同學同時有小組及個人創作的部分,嘗試表達想法之餘,也知道聆聽及尊重不同想法的重要性。作為藝術導師,最開心的時刻就是見到同學能有機會沉浸於自己的創作,這種能專注於完成一件事的時間,對於忙碌的新生代學生,是多麼奢侈。

陶藝是觸感很強的創作,陶土也自有其物理性格,創作過程中注重造型構築的技術細節、保濕處理、而且也要學習面對燒製後失敗的可能;這些物料特性,對於我來說,也是陶藝教育的魔法所在。

藝術教育的價值在於對不同想法的尊重,想法沒有高低對錯,這只是一個起點,任何多微小的想法也有機會演化成great idea。我們也希望透過藝術,讓同學的不同能力被看見,就算是平日不善言語表達的同學,也有機會從創作中表現獨特的想法及手藝。

以上這些,都是我一直是視之為藝術教學的價值;重視多元共存「共生」的價值,在現今尤為重要。

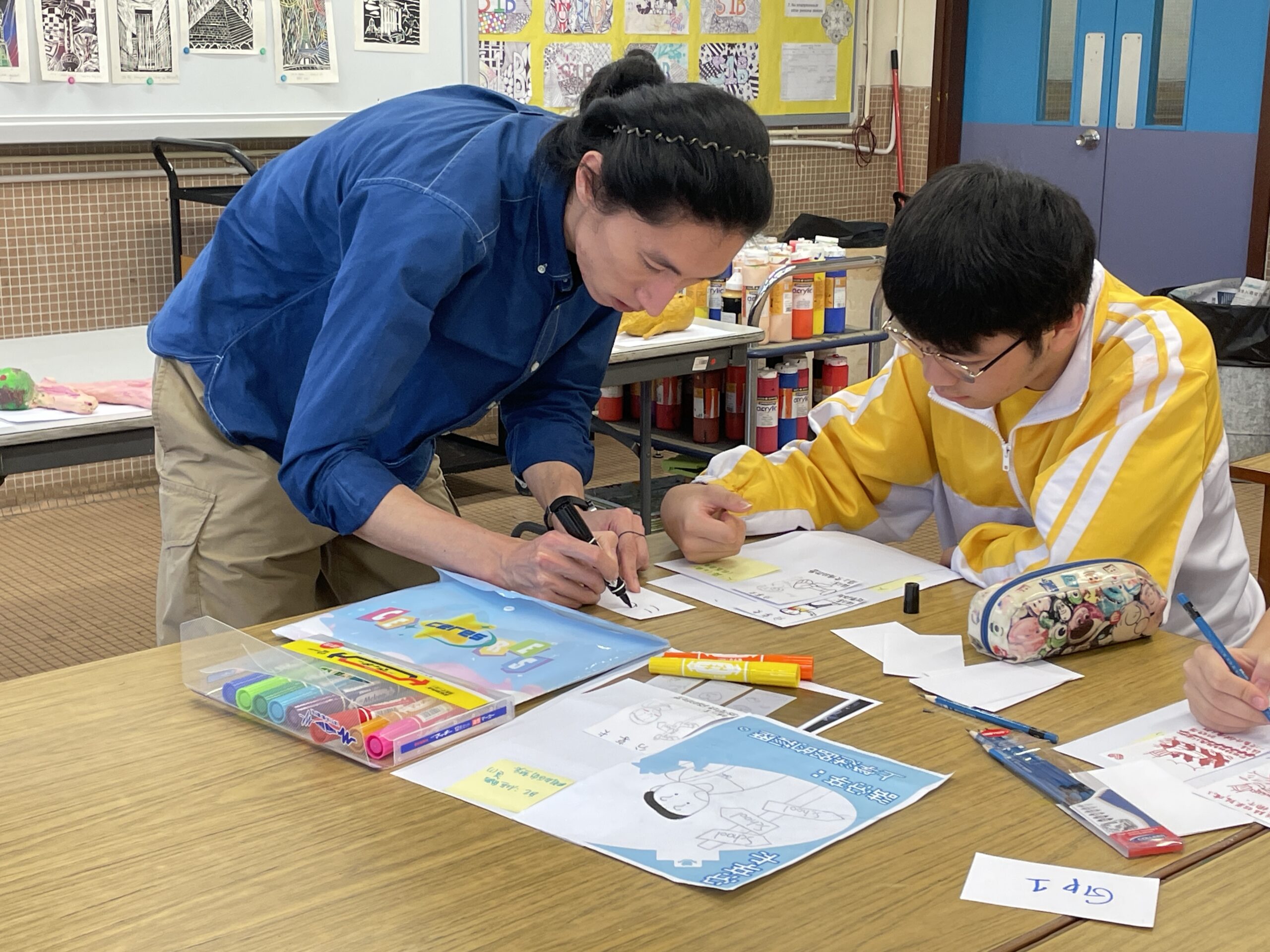

藝術教育導師 – 混合創作媒介(樂善堂王仲銘中學 及 宣道會鄭榮之中學):黃永生 Sunny

即使每天跟便利店的收銀員見面,但我想大概沒有人會形容這是一種十分熟絡的關係。

同樣情況也出現在我有份參與教學的兩間學校裡。不同班別的同學因為課程而聚首一堂,身旁有些是經常在校園碰面卻可能從沒說過一句話的同窗,前面還站著幾個外來的面孔,開始時大家也難免顯得有些怕羞。幸好,「關係」並不是一成不變的。

其後的課堂上,我們一邊互相「打關係」,一邊探討生活中不同事物的共生共存。最初我也覺得「共生」聽起來很學術很抽像,隨著在計劃中跟同學分享和學習,某天就好像想通了一點:咦?這不就是我們經常說的「多啲企喺人地的角度來諗吓」嗎?

這個「人地」可大可小。小至路上兩個人迎面而行,適當的時候大家各自調整一點自己的前進角度,避免相撞。大至文明發展,如何站在大自然和生態平衡的角度來思考城市設計。

有同學構思新的街燈設計,希望為雀鳥提供更多的休息空間;有人展開觀察計劃,了解屋企樓下看更的工作日常;亦有人透過遊戲卡刺激大家思考,什麼時候一個熟悉的地方會突然變得陌生……人、自然和空間,大家的創作為我們展示了各式各樣的、思考共生的切入點。

短短幾個課節當然只是個開始,我最近也學會了在買東西時,預先把產品條碼轉向收銀員,方便對方掃描。一來他的日子會好過一點(如果每個人都這樣做那可能不止是一點),二來如果我也在趕時間那就是雙贏了。

讓我們繼續學習如何跟這個世界打好關係吧。

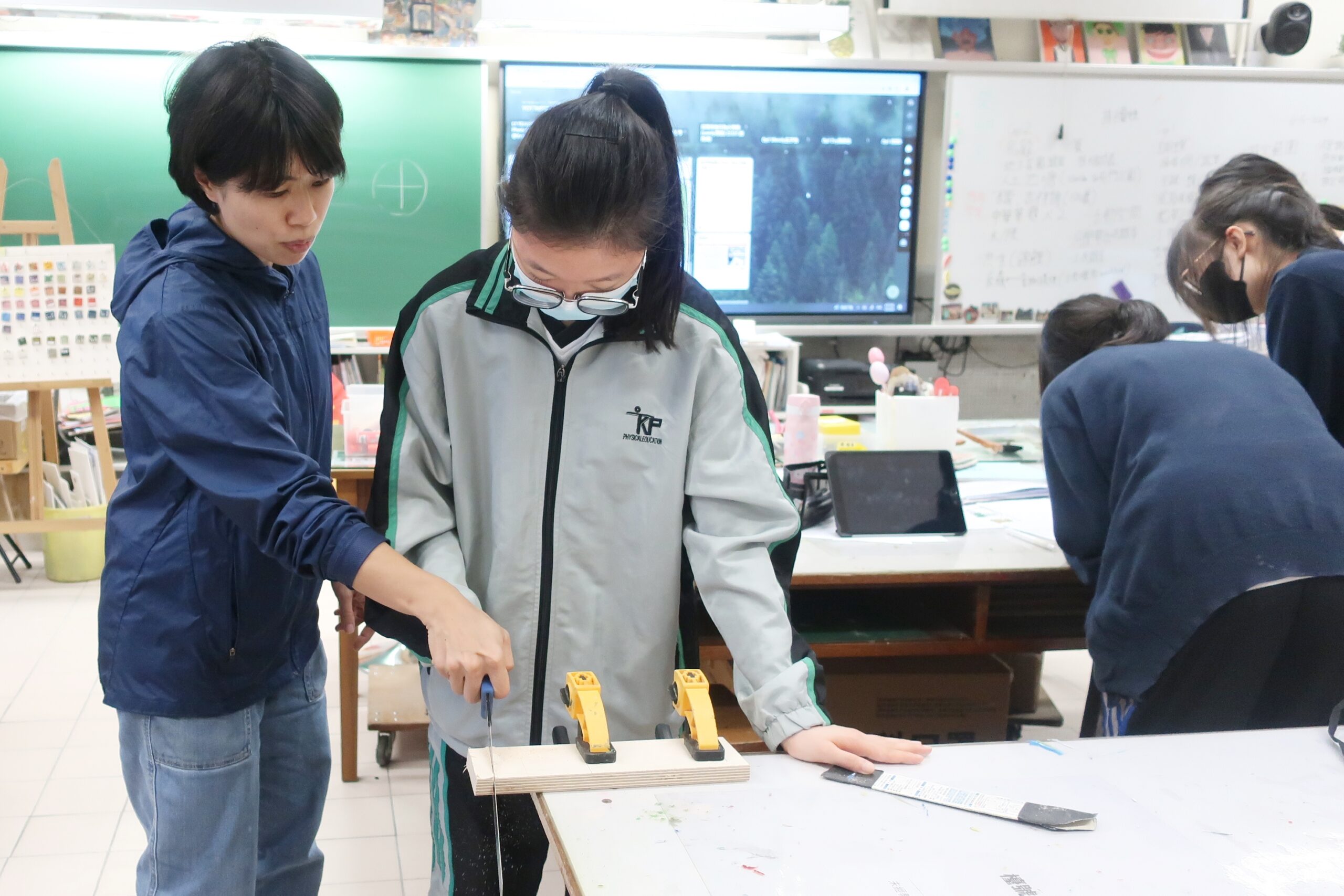

藝術教育導師 – 木藝創作媒介(仁愛堂田家炳中學):鍾惠恩

創造一個「烏龜的家」,寄望小烏龜由同校的學生共同照顧 一起成長,牠把歷屆 的畢業生連結一起。為那些討厭蝴蝶的同學而創造一個「蝴蝶的家」 ,好讓對昆蟲恐懼的同學與那些生命脆弱的小昆蟲,在校園都擁有自己的角落。這是仁愛堂田家炳中學六位修讀視藝科的學生創作的兩個「動物的家」,她們設想動物的需要,在人造的環境中進行創作 — 融入模仿大自然及配合動物棲息的特質, 讓動物與人可以在校園環境中共生共存。

在「世界之約 – 共學小隊」計劃初期,由生態教育導師馬屎帶領下,我與田家炳中學的同學們,透過考察屯門公園這個混雜人工與自然的公共空間,思考人與自然的相互關係,同時發現動物的各種生存習慣。發現公園內種有榕樹群,原來樹上的榕果是雀鳥的食物,樹洞或縱橫交錯的枝節空隙為牠們提供築巢繁殖的空間,但當我們細看樹上的鳥巢,卻發現鳥巢幼枝間夾雜了塑料膠袋。

在考察的過程中,我們邀請同學在公園收集落葉、枯枝、石塊,學習結合回收本地的自然物料,進行在地創作小練習,以臨時的「動物的家」回應她們在考察中的觀察和體驗,例如:看似不經意地運用小山坡形狀的相思木塊創造的「烏龜的家」,那是來自考察人工湖 時發現烏龜喜歡在湖邊斜坡曬太陽的視覺記憶。

雖然今次「世界之約 – 共學小隊」計劃安排和視藝科合作,但相信同學從中對地理、生態環境獲得到了深刻和有趣的體驗和發現。有一位同學 曾分享她在中文科課堂寫了一篇文章分享今次屯門公園考察的見聞和感受,她自發主動的融合(文章)創作讓是次活動 達至「跨學科自主學習」的目的。

生態教育導師﹕馬屎

《外出考察導賞中的發現》

樂善堂王仲銘中學 — 粉嶺北丹山河 X啟德河

考察那天的早上下了一場大雨,雨水令山路變得濕滑, 大大增加了遠足的難度。可是同學之中沒有一個放棄,直得一讚。

期間,有同學發現在擋土牆上有大群螞蟻在亂竄,牠們是受到水浸影響,而需要扶老攜幼,慌忙逃離蟻穴。同學感受到在極端天氣頻生的今天,螞蟻跟我們同樣受到影響。

另次考察地點是在學校旁邊的啟德河,當日風和日麗,同學需要努力完成對街坊進行的問卷調查。之後又了解河中的鷺鳥和牠們捕食的魚類,還有和居民的共生關係,十分認真和落力。

宣道會鄭榮枝中學 — 大埔河

在鐵路站集合後,邀請同學觸摸人類的建築,以確認它的溫度和質感。當步行至鐵路站旁邊的公園,同學又被邀請觸摸大樹,以作環境因素的比對,然後告訴大家感受,同學都照做不諱。

到達鷺鳥林,看見很多鷺鳥在巢上,更有不少幼鳥在覓食。同學都十分雀躍,但又懂得尊重雀鳥,只觀看或細聲發問,能做到和平共存。

是次考察的路程不短,但同學們行動迅速,到達石灘之後,又積極幫忙,尋找螃蟹,並了解牠們的住處,結果令考察變得完滿。

仁愛堂田家炳中學 — 屯門河

考察大部份時間在屯門公園內進行,同學都目標清晰地在了解「動物的家」是甚麼。

開始不久,在樹上便發現黑領椋鳥的巢,築巢的材料竟然有塑膠帶!同學都顯得驚訝,雀鳥使用這種遺害深遠的材料,明顯不自然。之後我們又發現麻雀的巢、心懷不軌的噪鵑、聯合驅趕噪鵑的鳥群,還有求偶中和享受著日光的巴西龜、埋伏著的夜鷺和屯門河中的魚類。同學都表現得充滿好奇和興趣,細心聆聽之餘,又適時發問,最後發現這個地方就是牠們的家。

分享